Project Description

一名男童自幼稚園起就明顯比同齡孩童矮小,媽媽對此十分憂心,嘗試各種方式幫助孩子長高,包括補品、營養奶粉甚至中藥調理;然而,親友們多半認為只是「發育晚一點」,不必太多擔心。直到男童升上小學二年級後,媽媽發現他整整一年都沒有明顯長高,才決定帶他兒童成長門診求專業協助。經檢查後,發現男童身高落在同齡兒童的第3百分位以下,這是臨床上判定生長遲緩的重要指標,進一步透過抽血檢查,確診為「生長激素分泌不足」所致。

臺北市立萬芳醫院兒童成長門診主治醫師凌儀芝醫師分享此案例時提到,許多家長以為孩子只是「晚熟」、「會慢慢長上來」,但其實上,身高停滯往往是身體發出的警訊。這名孩童若未在生長板閉合前接受治療,預估成年後身高僅為158公分,可能會對自信心、人際互動及未來的職業選擇造成影響。所幸在完整的診斷與治療規劃下,再搭配生活作息與飲食習慣調整,最終身高達到178公分,比原本預估高出整整20公分。

凌儀芝醫師表示,臨床會根據孩子的年齡、身高、體重與青春期發育狀況,安排骨齡X光檢查、抽血檢驗生長激素與甲狀腺功能,並進一步分析遺傳身高與預測成人身高的差距,透過科學化、系統性評估,家長能更清楚掌握孩子的成長狀況,避免僅憑直覺或長輩經驗判斷。她強調,生長激素分泌不足不單只有影響身高,還可能影響肌肉合成下降,進而影響運動表現,增加骨質疏鬆與骨折風險,甚至因肌肉量長期偏低,引發膽固醇異常,提高心血管疾病的風險。

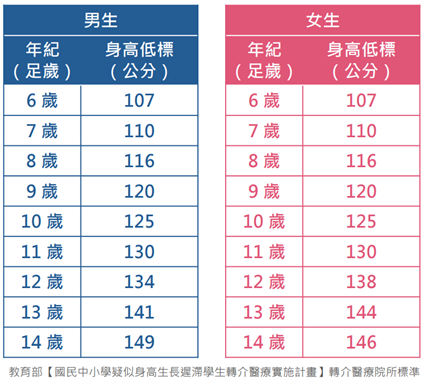

由於從外觀無法分辨孩子是「晚長」還是需要治療,凌儀芝醫師建議家長可從兩個面向初步評估:第一是孩子與同性別、同年齡族群相比是否落在第3百分位以下;第二,一年內是否至少長高4公分。她提醒,許多家長在不了解發育警訊的情況下,誤以為只是「長得慢」,轉而投入大量補品,但實際上孩子長不高的原因,可能與營養過剩、缺乏運動或睡眠品質不佳等因素有關。

除了醫療介入外,凌儀芝醫師也強調,日常飲食、睡眠與運動也對孩子成長至關重要,長高的關鍵不在於「吃得多」,而是「吃得對、睡得好、動得夠」。她鼓勵家長把握成長黃金期,若能及早發現、正確評估與即時介入,孩子的成長潛能往往遠超預期,這也可能成為改變人生高度的關鍵轉捩點。